Ich wurde kürzlich in eine online-Diskussion verwickelt, die davon ausging, dass wieder mal ein Taijiquan-Lehrer (um das Wort «Meister» zu umgehen) von einem Vollkontaktler (Sanda) öffentlich verprügelt worden war. Konkret ging ersterer dreimal nach einem einseitigen Schlagabtausch von je maximal zehn Sekunden auf die Bretter, wobei er beim dritten Mal selbst steif wie ein Brett liegenblieb. Dass der gute Mann schon 69 war und sein Gegner anscheinend 50 (obwohl der auf dem körnigen Video eher aussah wie 30) machte die Sache nicht wirklich besser.

Die Diskussion ging dann etwas hin und her, Anhänger der TCMA äusserten sich negativ über die Fähigkeiten des TJQ-Vertreters, es wurde diskutiert, was die TCMA denn seien oder nicht sein, mit allen möglichen und unmöglichen Vergleichen quer durch die Geschichte und alle Kontinente (ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage). Schliesslich wurde die Diskussion zurück zum Ausgangspunkt gelenkt, nämlich der generellen Vergleichbarkeit in einem kontrollierten Setting, beispielsweise einem Vergleichssparring im Vollkontakt.

Meiner Erfahrung nach gibt in diesem Fall drei mögliche Szenarien:

A: Der Sparringsneuling wird übel zusammengefaltet, kehrt wütend der Matte den Rücken (üblicherweise mit den Worten «Aber in einem echten Kampf hätte ich…!») und ward nie mehr gesehen

B: Der Sparringsneuling wird übel zusammengefaltet und erwägt einen Vereinswechsel («Die haben mir all die Jahre was erzählt da!»)

C: Das Sparring verläuft mehr oder weniger ausgeglichen und man trennt sich mit den Worten «Vielen Dank, war spannend, gerne mal wieder.»

Ich gebe zu, dass ich über die Jahre für diverse «A»s und «B»s verantwortlich war. Um ehrlich zu sein habe ich «C» vor allem dann erlebt, wenn Vollkontaktler in andere Vollkontaktsportarten reingeschaut haben, aber wie immer gibt es auch Ausnahmen. Wir sollten uns auch vor Augen halten, dass sich unser Besucher auf ein neues Spielfeld begibt, wo er unter den dort herrschenden Regeln «spielen» muss. Unter umgekehrten Voraussetzungen könnte auch der umgekehrte Fall eintreten. Ich wurde dann gefragt, wie man es in einer traditionellen Kampfkunst anstellen könnte, dass «C» häufiger vorkäme, wie man also die Vollkontaktkomponente stärken könne.

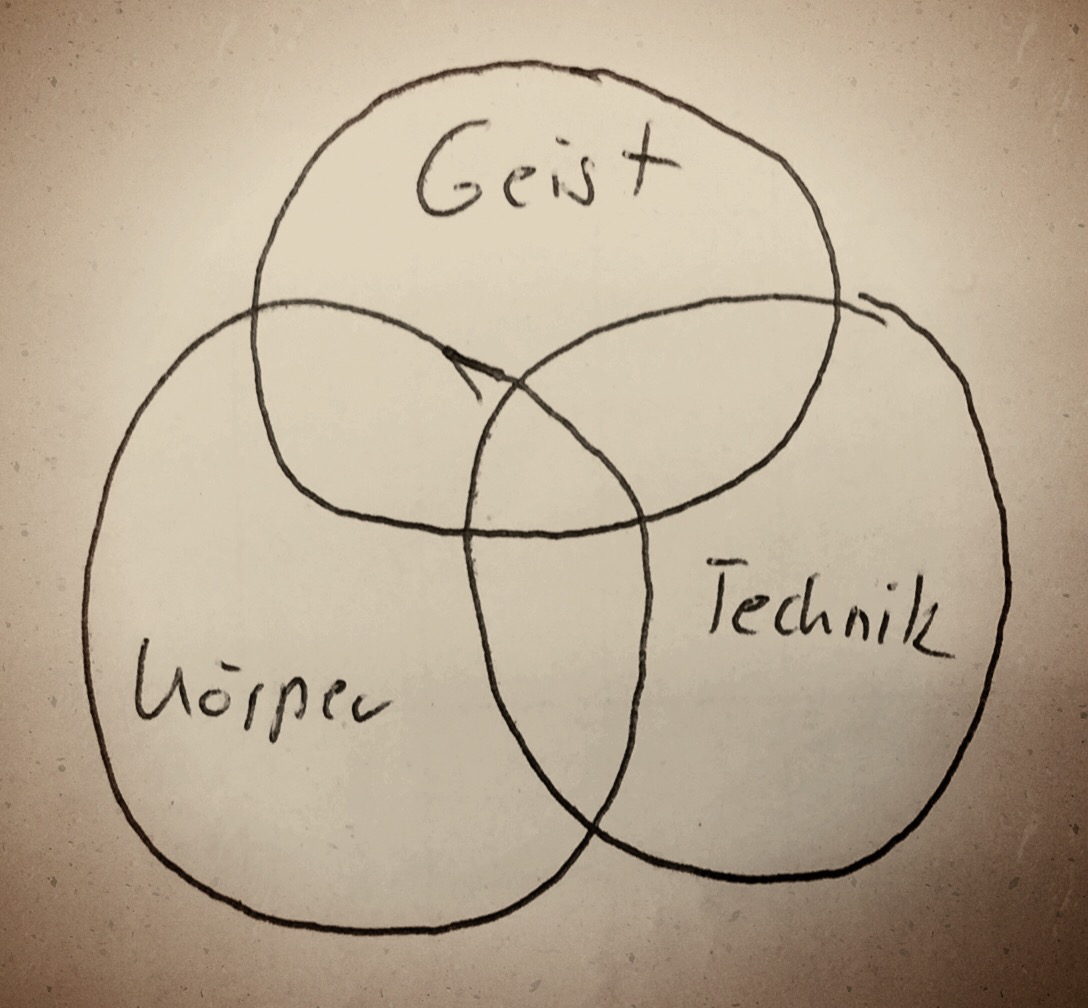

Meine Antwort hat allerdings ziemlich schnell Essaycharakter entwickelt und wurde darüber hinaus noch mit Gleichnissen aus dem Kontext des Messerschleifens gespickt, was den Rahmen der Diskussion völlig gesprengt, aber die Grundlage für diesen Beitrag geliefert hat. Er bezieht sich nicht direkt auf die TCMA und möchte die Frage, was TCMA sind und sein sollen weitestgehend ausklammern. Es geht vielmehr um die Frage, wie denn generell in Kampfsystemen gewisse Qualitäten ausgebildet werden und was denn erforderlich ist, um aus einem System ohne hohen Vollkontaktanteil in ein Vollkontaktsystem hineinschauen zu können und einigermassen unbeschadet, dafür mit neuen Erkenntnissen wieder rauszukommen. Erforderlich sind für Letzteres aus meiner Sicht generell drei Dinge: physische Vorbereitung, Einstellung und Verständnis.

Die physische Vorbereitung ist am einfachsten. Als allererstes sollte man fallen können, ohne sich gleich die Gräten zu brechen – ich weigere mich inzwischen standhaft, mit jemandem bzw. jemanden zu trainieren, der nicht vorab die Fähigkeit zu fallen (im Rahmen des geplanten Vergleichssettings) demonstriert. Wenn beim Vergleich zudem Schläge erlaubt sind, sollte man zudem vorab mit Schutzausrüstung und Partner geübt haben, um ein Distanzgefühl zu entwickeln und ein paar Treffer einstecken zu können. Für Waffen gilt naturgemäss das Gleiche, mit Betonung auf Schutzausrüstung und angemessene Simulatoren.

Das deckt die grundlegende physische Vorbereitung auch schon ab, wobei wir hier von einem Basislevel sprechen, nicht von etwas, was dem Äquivalent eines Meistergrades gerecht würde. Natürlich ist es auch ein Vorteil, fitter zu sein (wie ich in meinen Ligazeiten gesagt habe: Ich mag meine Kämpfe so kurz und einseitig wie möglich!), aber für einen reinen Einblick in ein anderes System und zu wissen, wo man steht ist das nicht zwingend erforderlich – auch wenn «ich sollte wirklich mehr an meiner Ausdauer arbeiten» ein nicht unübliches Statement nach solchen Vergleichen ist («Ich war einfach viel zu gut in Form» habe ich dagegen noch nie gehört). Mit ein Grund ist hier meiner Erfahrung nach, dass Sparringsanfänger häufig verkrampfen, und in dem Fall brennt jeder schnell mal aus, aber das ist wieder ein etwas anderes Thema.

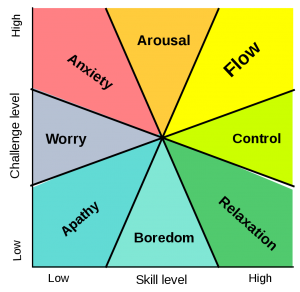

Die Einstellung, die für einen systemübergreifenden Austausch förderlich ist, ist sowas wie «Wir machen unser Ding, aber was die anderen machen kann auch spannend sein und in bestimmten Kontexten funktionieren». Man vergleiche das mit den – hier intentionell überspitzten – Klischees von «Grossmeister XY war ja SO ein toller Hecht. Er war der AB-SO-LUTE Obermacker in seiner Stadt, die damals die allerübelste Absteige des Wilden Ostens war. Er hat Anno Schnee basierend auf seinen 2943 allesamt gewonnenen ECHTEN STRASSENKÄMPFEN die BESTEN TECHNIKEN zusammengestellt, die AUF EWIG Gültigkeit haben, auch wenn die Schwerkraft plötzlich wegfallen sollte (ja, SO GUT war Grossmeister XY!). Wir machen das hier in der Tradition von Grossmeister XY. Lasst uns seine Kalligraphie grüssen.» Das soll jetzt keine Kritik an traditionellen Kampfkünsten (oder dem, was heute als solche verkauft wird) sein, aber ich finde, man sollte Tradition und Analyse auch gelegentlich trennen können, und vor allem nicht die intrinsische Überlegenheit des eigenen Stils basierend auf dessen mehr oder weniger verlässlichen Geschichte postulieren, nur weil einem das laufend eingetrichtert wurde. Ich weiss, das liegt häufig im Interesse des Anbieters, aber eben nicht zwingend im Interesse des Anwenders, der vermutlich nicht unter Realbedingungen lernen möchte, dass die «ultimative Technik» so ultimativ nicht ist. Technik ist schön und gut, aber sie muss auch für den Anwender funktionieren – und dafür eben auch mal mehr oder weniger adaptiert werden. Ich glaube, einer der Gründe, warum Vollkontaktler an Vergleichen so viel Spass haben ist, dass das für sie im Rahmen ihres Kontextes ganz normal ist – bei jedem Sparring vergleicht man sich mit anderen, und bei jedem Lehrgang oder Wettkampf vergleichen sich Schulen. Je grösser der Sport, desto grösser die möglichen Vergleichsebenen. Und wer nur immer stur «sein Ding» macht, wird halt nicht über Punkt X hinauskommen, was in vielen Fällen eben bedeutet: schnell mal stagnieren. Allerdings wird er das vielleicht nie wissen, wenn er nie über den Tellerrand schaut.

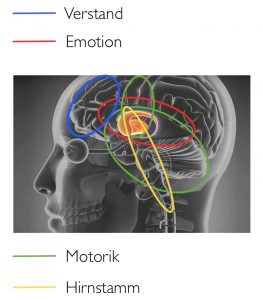

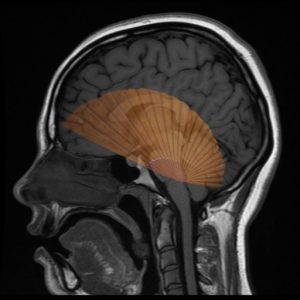

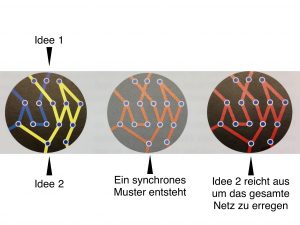

Das Nächste ist ein realistisches Verständnis von Kraft und Technik. Anstatt Kraft als negativ abzutun und ewig «Technik schlägt Kraft» zu beten (ich höre das sogar von BJJlern andauernd, leider in aus meiner Sicht meistens völlig falschen Kontexten) würde ich das alte Dogma umformulieren und sagen, dass es im physischen Teil einer Auseinandersetzung primär um Kräfte geht. Kräfte werden im Kampfsport primär generiert durch Gewichtsverlagerung (!) und sekundär verstärkt durch Muskelkontraktionen, sowohl die eigenen als auch die des Gegners, die man nutzen kann (sofern man sie denn voraussagen und/oder gezielt provozieren kann). Sie werden verstärkt durch die generierte Geschwindigkeit, Hebel- und Keilwirkung (= Technik, Waffen) sowie gezielte Anwendung (= kampfrelevante Anatomiekenntnisse) und koordiniert durch gezielte Bewegungsabfolgen (= Technik bzw. Technikketten). Die Fähigkeit, Kräfte zu generieren, ist elementar und wertvoll und muss von jedem Kampfsportler im Rahmen seines Trainings unablässig trainiert und nach Möglichkeit optimiert werden. Ebenso wie Technik der limitierende Faktor bei der praktischen Anwendung von Kräften sein kann, sind Kräfte und praktische Anatomiekenntnisse die limitierenden Faktoren bei der Anwendung von Technik. Mehr Kraft generieren zu können – durch Gewicht, die Fähigkeit zur schnellen Gewichtsverlagerung und/oder durch Muskelkraft – ist erstmal ein Vorteil, jedoch darf ich dabei die anderen Aspekte nicht völlig aus den Augen verlieren. Dennoch sind Kräfte etwas, mit denen man zwingend umgehen können muss, und ganz ohne einschlägige Erfahrung ist das nun mal schwierig.

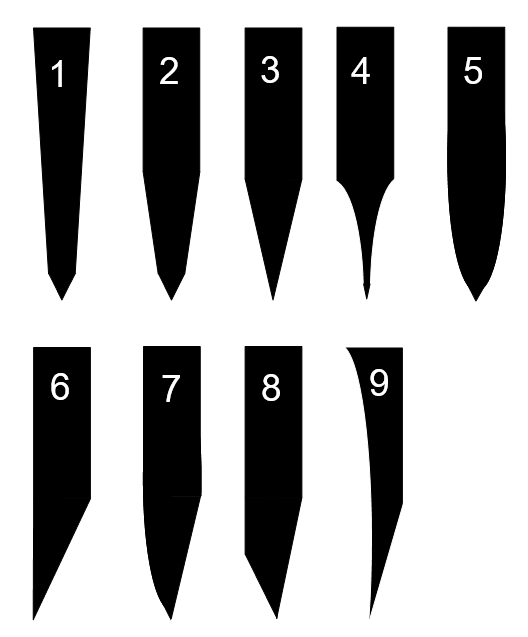

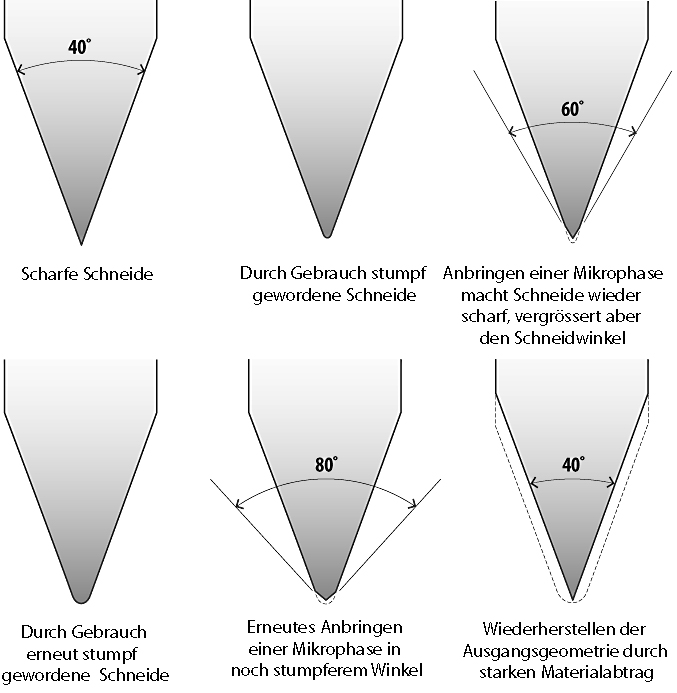

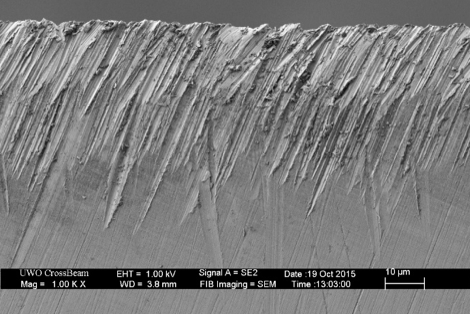

Zur Technik würde ich noch einbläuen, dass eine Technik der anderen nicht primär überlegen ist, sondern immer ein Ansatz für einen bestimmten Kontext. Dieser Ansatz eignet sich nicht für alle denkbaren Kontexte gleich gut und muss unablässig geschliffen werden, und dazu gehören Tests nun mal dazu. Wer Erfahrung im Schleifen von Schneidwerkzeugen hat, weiss wovon ich spreche: Erst, wenn ich auf die Erfahrungen unzähliger «Schärfetests» zurückgreifen kann – primär meine eigenen, in zweiter Linie die meines Trainers und in dritter Linie auf die von dessen Trainern – kann ich vielleicht beurteilen, wie und wann ich die richtige Schärfe erreicht habe. Aber auch dann werde ich vermutlich gelegentlich testen müssen oder wollen, um sicherzugehen, dass ich «es nicht verlernt habe». Man sollte auch beachten, dass nicht jede «Schärfe» – das Resultat aus Stahl, Härte, Klingengeometrie, Schleifwinkel, Körnung des Schleifmediums und Qualität sowie Dauer des Schleifvorgangs – sich für jede Anwendung gleich eignet und Kenntnisse in einer Schärftechnik sich nicht zwingend auf andere Schärftechniken übertragen lassen. Meine Schleiftechnik kann noch so gut und konsistent sein, und egal, ob ich die Klinge Schneide oder Rücken voraus über das Schärfmedium führe oder das Schärfmedium über die Klinge: Schleife ich für die falsche Anwendung, kann es sein, dass ich umgehend Ausbrüche in der Klinge habe, der Apex (Grat) rollt, die Klinge während dem ersten Schnitt stumpf wird oder gar nicht erst schneidet. Wähle ich ein suboptimales Ausgangsmaterial (Stahlsorte für ein bestimmtes Anwendungsgebiet) und lasse dem die falsche Behandlung zu Teil werden (Klingengeometrie, Härtung), wird mein Ergebnis auch nicht optimal sein, und wenn ich das falsche Schleifmedium für meinen Zweck wähle und diese am Ende auch noch falsch behandle (z.B. japanischer Wasserstein ultrafein mit 10.000er Körnung, um einen Grobschliff mit hohem Materialabtrag an einem Stahl mit hohem Karbidvolumen und 67 HRC anzubringen, am Ende noch ohne den Stein vorher zu wässern) werde ich auch keine Freude haben. Vielmehr muss ich die Abfolge meiner Schleifmedien richtig wählen – von grob zu fein, vom primären Anschliff zur Schneidenpolitur. Der frühe Einsatz eines zu feinen Schleifmittels hat in der Praxis allenfalls den Sinn, herauszufinden, mit welchem Stahl ich es zu tun habe – Schärfe erreiche ich damit noch nicht. Man kann die Schleiferei auch übertreiben: wer zu viel und vor allem zu schnell schleift, kann den Stahl überhitzen und die Härte ruinieren. Auch sonst führt übermässiges und zielloses Schleifen zu Materialverschleiss, schneller als ein sachgemässer Gebrauch eines Schneidwerkzeugs (= schneiden).

Genau das passiert m.E. aber sehr häufig in den Kampfkünsten – die einzelnen Komponenten wollen oft einfach nicht so recht zueinander und zum propagierten Anwendungsgebiet passen. Da ändert es auch nicht wirklich was dran, wenn der 10.000er Stein seit Urgrossvaters Zeiten für alle Arbeitsschritte und Schneidentypen verwendet wird – für manche Dinge sind die Alternativen eben erwiesenermassen besser, und in Zeiten der freien Informationsbeschaffung wird es immer schwerer, das zu leugnen.

Der Stahl in dem Gleichnis ist natürlich der Schüler. Es gibt ganz unterschiedliche Stähle, die sich für unterschiedliche Anwendungen von Haus aus unterschiedlich gut eignen. Einige davon bringen jedoch von Haus aus bestimmte Eigenschaften nicht mit, die für die Ausbildung einer scharfen Schneide erforderlich sind: entweder sie enthalten zu viel Kohlenstoff, sind spröde und neigen dazu, unter spontanem Druck zu brechen. Oder sie enthalten zu wenig Kohlenstoff und verbiegen sich, wenn man versucht sie zu härten. In beiden Fällen gibt es Wege, um dies zu ändern, aber beide sind aufwändig, kosten Mühe und Zeit und brauchen einen guten Schmied. Ein zu kohlenstoffreiches Material (z.B. Gusseisen) kann ich homogenisieren, indem ich es schmiede, und einen ursprünglich kohlenstoffarmen Stahl kann ich dennoch härten, indem ich ihn aufkohle oder nitriere, also Elemente in den Stahl einarbeite, die eine Härteannahme ermöglichen. Manche Stähle haben auch Schichten (Schweissverbundstoffe, auch «Damast») – nicht inhärent besser als ein Monostahl, je nach Zusammensetzung sogar gelegentlich höchst problematisch, aber definitiv spannend zu bearbeiten, wenn man nicht weiss, was als nächstes kommt. Es ist auch nicht so, dass jeder Schmied den gleichen Stahl bevorzugt – manche können mit einer grossen Bandbreite arbeiten, andere bevorzugen Stahl mit bestimmten Struktureigenschaften oder besonders gut formbare Stahlsorten. Härte und Klingengeometrie sind das, was sich der Schüler in der Schule aneignet (basierend auf seinen mitgebrachten «Materialeigenschaften»), Schleifmedien und Schleifwinkel die Trainingsmittel, die eine Schule empfiehlt bzw. zur Verfügung stellt, wobei bestimmte Formen und Anwendungen besser mit bestimmten Stahlsorten und Härtegraden harmonieren. Und Qualität und Dauer des Schärfvorgangs sind das, was der Schüler selbst an Zeit, Aufmerksamkeit und Mühe investiert.

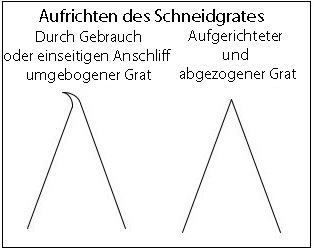

Unten: Bedeutung von Wetzstahl und Abziehleder zum (Wieder-) Aufrichten des Schneidgrates.

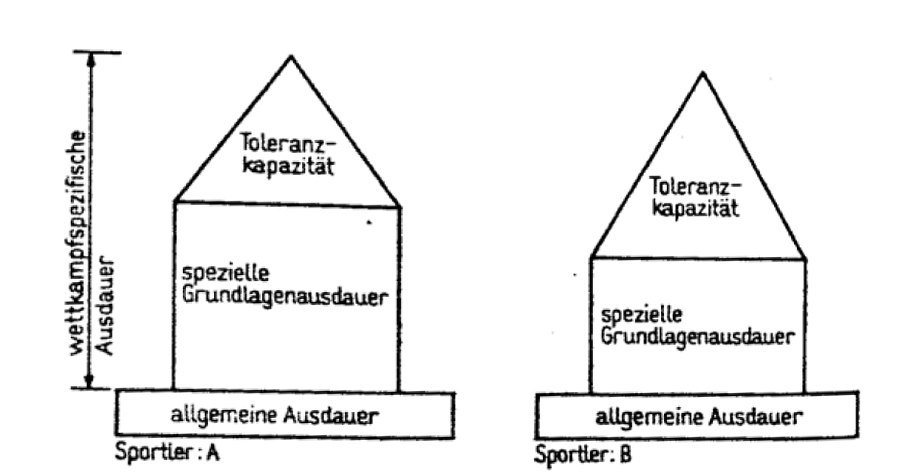

Es geht immer um die Optimierung der «Spitze», aber dennoch darf die «Basis» nicht vernachlässigt werden.

Vollkontaktsparring und Wettkampf sind dabei gleichzeitig «Schärfmittel» und Schärfetest, verbunden mit einem allgemeinen Belastungstest. Sie sind keineswegs die einzigen Schärfmittel, sondern eher sowas wie der Wetzstahl (steel sharpens steel!) und das Abziehleder, also das, was «den letzten Schliff» gibt. Die grundlegenden Voraussetzungen werden schon im Vorfeld geschaffen, aber ohne die feine Körnung und das Abziehleder kommt man eben für bestimmte Anwendungen nicht auf die gewünschte Schärfe. Möchte ich einen sehr «bissigen» Grobschliff («gezahnter» Schliff oder gar Wellenschliff) haben, kann es durchaus sein, dass der Wetzstahl nur für ein paar Züge am Schluss eines Anschliffs gebraucht wird und das Abziehleder gar nicht (auch weil die Schneide ins Abziehleder beissen kann, und das gibt nur Scherereien, aber keine scharfe Schere). Wenn ich aber vorsichtig bin und weiss, was ich mache, kann ich eine bereits scharfe Schneide allein mit dem feinen Stein und dem Abziehleder (Häufigkeit entsprechend dem Anwendungsgebiet) bei gleichzeitiger Verwendung praktisch unbegrenzt scharf halten, wobei sich die Klingengeometrie nach und nach ändern oder ich durch die Anwendung oder auch durch falschen (auch übermässigen) Gebrauch des Schleifmediums einen grösseren Schneidenschaden bekommen kann. Dann muss ich ggf. von vorne anfangen mit dem Schärfen und schlimmstenfalls den Schärfwinkel oder sogar die Klingengeometrie adaptieren. Wenn ich die Klinge nicht anwende, sollte ich sie sorgsam in ein passendes Material einwickeln – um sicherzugehen, dass weder die Klinge noch die Umhüllung Schaden nehmen – und hin und wieder hervorholen ölen (oder, wie der Hagakure sagt: mir «damit die Augenbrauen stutzen», was sowohl dem Erhalt der äusseren Erscheinung als auch dem Schärfetest dienen soll). Korrekt eingepackt kann eine Klinge eine überraschende Schärfe bewahren – Veteranenweltmeister werden häufig Leute, die zwar in ihrer Jugend gut, aber keineswegs zwingend Weltklasse waren – die es aber gut erhalten und mit genug «Biss» in den Ruhestand geschafft haben.

Ich denke, so ähnlich verhält es sich auch im Kampfsport. Ein Klingenrohling ist zunächst «blank» und kann für verschiedene Anwendungen optimiert werden, auch wenn bestimmte Tendenzen vielleicht schon erkennbar sind, weist er doch eine bestimmte Grobform und Materialzusammensetzung auf. Jedoch ist es nicht so, dass der erste Anschliff bereits entscheidend für die letztendliche Funktion der Klinge sein muss. Vielmehr kann diese im Laufe der Zeit und durch diverse Umstände ihr Anwendungsgebiet wechseln, und wenn sie nicht verlässlich geölt wird oder von Haus aus durch Zugabe von mehr oder weniger schwarzer Magie (Beigabe von Chrom, Stickstoff, Kobalt… und/oder Kohlenstoffreduktion) «rostträge» oder gar «rostfrei» gemacht worden ist, auch schon mal einrosten – aber auch wieder entrostet werden, wenn auch mit Materialverlust (insbesondere an der Schneide, wo das Material am dünnsten ist). Eine Anwendungsänderung braucht immer Zeit, Arbeit und oft genug auch einen fähigen Schmied. Aber so oder so –egal, ob ich eine Klinge schärfen oder eine Schneide scharf halten will, ich muss schleifen, schleifen, schleifen… und hin und wieder überprüfen was ich da eigentlich tue.

Über den Gastautor

Hinter dem Pseudonym «John Flais» verbirgt sich ein ehemaliger Bundesligaringer, der sich bedingt durch diverse «Schneidenausbrüche» inzwischen weitestgehend im vorzeitigen leistungssportlichen Ruhestand befindet. Er erwägt derzeit eine «Änderung der Klingengeometrie» und hat daher gerade mehr Zeit zum Nachdenken und Schreiben. Er befasst sich mit Übertragbarkeiten von Techniken, Taktiken und Trainingsmethoden in diversen ringenden Kampfdisziplinen (mit und ohne Waffen) quer durch die Zeiten und schleift begeistert Klingen aller Art, vom Taschenmesser bis zum Talwar. Erreichen kann man ihn über www.kampfkunst-board.info (Benutzername period).